新闻动态

[成果]物理与天文学院高健团队和合作者在《自然·天文》发文揭示“创生之柱”中新生恒星的形成奥秘

近日,北京师范大学物理与天文学院高健教授团队与云南大学陈丙秋教授团队利用韦布空间望远镜(JWST)的超高清观测数据,在著名的“创生之柱”中发现了大量新生恒星,并为“触发式恒星形成”理论提供了重要的观测证据。相关成果以“Evidence of Triggered Star Formation in the Pillars of Creation from JWST Observations”为题于2025年10月21日在国际顶级天文学术期刊《自然·天文》在线发表。

在宇宙中,大质量恒星扮演着一种复杂的“双刃剑”角色。它们寿命虽短,却能量惊人,其发出的强烈紫外辐射和狂暴的恒星风,能够吹散和蒸发周围的星际气体云。这一过程在摧毁恒星“摇篮”的同时,看似也会抑制未来恒星的形成。然而,理论预测,这些强大的力量在摧毁原有结构时,也可能压缩其周边区域的气体,导致气体云密度增大到足以在自身引力下坍缩,从而“触发”新一代恒星的诞生。究竟是“抑制”还是“触发”,抑或两者并存,是天体物理学中一个长期存在的前沿科学问题。

“创生之柱”———鹰状星云中那片最早被哈勃望远镜(HST)拍下的标志性气体尘埃柱,正是研究这一问题的绝佳宇宙实验室。它们正被其附近NGC 6611星团中的大质量恒星所发出的电离辐射猛烈地冲刷和塑造。尽管其结构本身就被认为是恒星反馈作用的产物,但过去的天文观测在此区域内仅发现了数量稀少的“婴儿恒星”(年轻恒星体)。但证据的匮乏使得天文学家难以确认触发恒星形成过程在此真实发生,甚至有部分观点认为,这里的恒星形成活动可能并不活跃。

△图1 JWST拍摄的鹰状星云“创生之柱”图像。图中暗色的柱状物看似万劫不复,实则正在孕育恒星。

图片链接:https://apod.nasa.gov/apod/image/2210/stsci-pillarsofcreation.png

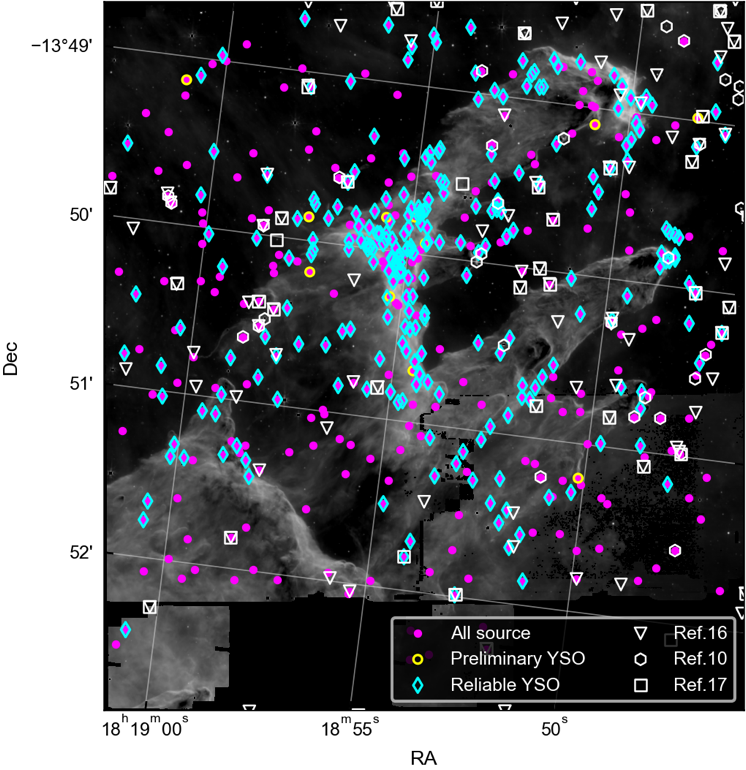

JWST强大的红外观测能力,使其能够穿透尘埃,直视“创生之柱”的深处(图1)。由北京师范大学、云南大学、广州大学和国家天文台等单位组成的联合研究团队,通过对韦布望远镜高分辨率数据的深入分析,取得了新的发现。他们在“创生之柱”内部及边缘成功识别出多达253个可靠的年轻恒星体候选者,这一发现刷新了以往的认知,并确凿无疑地证实该区域是一个活跃的“恒星育婴室”。这些新发现的“婴儿恒星”并非随机散布,而是呈现出独特的规律(图2)。它们高度集中地排列在柱体的边缘,仿佛是被大质量恒星的冲击波“挤压”出来的。此外,研究还发现,距离“雕刻师”恒星越远的地方,年轻恒星的平均年龄似乎越年轻。这些空间分布和潜在的年龄序列特征,都与理论预测的触发恒星形成过程相吻合。同时,研究估算出该区域近百万年来的恒星形成效率高于常规预期,进一步支持了外部触发效应正在提升恒星形成率的观点。

△图2 本研究筛选出的候选年轻恒星体。其中,青色菱形点代表了253个可靠的年轻恒星体候选者;黄色圆圈点则为需要进一步确认的初步候选体。作为对比,图中的白色符号标记了此前研究在该区域发现的少量年轻恒星,其数量远少于本次发现。这张图像清晰地显示,大量新发现的年轻恒星体候选者(图中以青色菱形点标示)并非随机散布,而是高度密集地排列在“创生之柱”的轮廓边缘。这种如同被“勾勒”出来的空间分布模式,与恒星反馈压缩星云物质并触发新恒星诞生的理论预测相吻合。本图摘自发表论文中图1。

这项发现标志着我们对“创生之柱”乃至恒星形成规律的认识迈出了关键一步。它不仅以全新的证据表明,大质量恒星的反馈确实能够有效地“触发”周边恒星的诞生,将曾经的“抑制区”变为“繁育区”,更深化了我们对宇宙中恒星如何一代接一代诞生与演化的理解。

本研究论文的第一作者是北京师范大学物理与天文学院的博士研究生文静,通讯作者是云南大学的陈丙秋教授和北京师范大学的高健教授。北京师范大学姜碧沩教授、广州大学李军副教授和国家天文台杨明研究员作为合作者共同完成了此项工作。该工作得到了国家自然科学基金12322304、 12173034、12133002、12403026、云南省自然科学基金202301AV070002和云南省兴滇人才支持项目,中国载人航天工程CMS-CSST2021-A09、 CMS-CSST- 2021-A08、 CMS-CSST-2021-B03、 CMS-CSST-2025-A14的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41550-025-02683-8