新闻动态

北京师范大学引力波研究团队揭开中子星初生质量之谜

近日,北京师范大学引力波研究团队与澳大利亚研究基金会引力波发现卓越中心(OzGrav)等单位合作,在中子星初生质量的研究中取得重要进展,相关成果2月26日发表于国际科学期刊《自然·天文学》(Nature Astronomy)。

中子星是大质量恒星演化到生命末期的产物,密度极高——把相当于太阳质量的物质压缩到了半径十公里左右的空间内。中子星诞生初期的质量受超新星爆炸、双星相互作用以及极端条件下的物质状态等诸多因素的影响。长期以来,中子星的初生质量分布一直没有很好的观测限制。

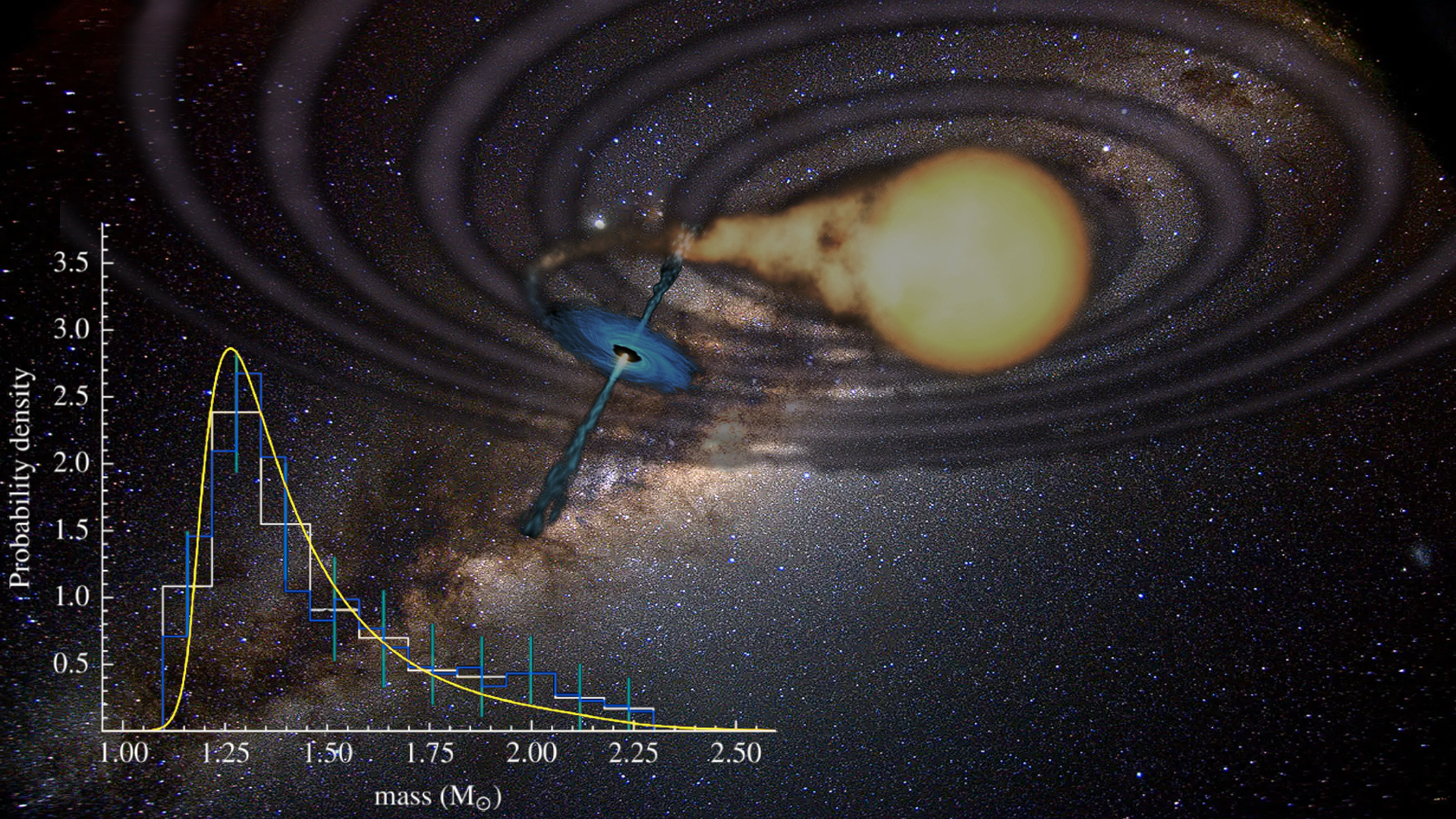

研究团队分析了90颗中子星的质量测量数据,并创新性地引入了中子星从伴星获取质量的修正模型,首次揭示出中子星初生质量呈现独特的“幂律”分布特征:最小质量约为1.1倍太阳质量,分布峰值位于1.3倍太阳质量,随后以幂律形式快速下降。通过半解析超新星理论模型,进一步建立了中子星质量分布与超新星爆炸物理过程之间的联系。结果表明,中子星的初生质量分布可能继承了恒星的初始质量函数,且大质量中子星相对罕见的现象暗示质量超过约 18 倍太阳质量的恒星可能直接坍缩为黑洞而非中子星,这与天文学中“红超巨星缺失现象”的成因相一致。

这一成果提出了新的中子星初生质量分布函数,并揭示了中子星质量函数与恒星初始质量函数的关联。研究成果将为中子星和超新星的研究带来新的启示。中子星初始质量函数的新发现不仅深化了天文学家对中子星形成过程的理解,还为未来的引力波观测和天体物理研究提供了新的视角。

物理与天文学院派驻珠海校区工作博士后尤志强为论文第一作者(已出站,现任职于河南省科学院),文理学院物理系/自然科学高等研究院引力波与宇宙学实验室和天文与天体物理前沿科学研究所朱兴江研究员、物理与天文学院朱宗宏教授为论文的共同通讯作者。参与本项研究的团队成员还包括:文理学院物理系刘小金博士、原在站博士后陈祖成博士(现任职于湖南师范大学)、物理与天文学院高鹤教授。该项研究的澳大利亚合作单位包括蒙纳士大学、斯威本科技大学、澳大利亚国立大学和澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)。本研究得到了国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费以及澳大利亚国家研究基金会(Australian Research Council)的支持。

论文链接:Nature Astronomy(https://doi.org/10.1038/s41550-025-02487-w)预印本网站(https://arxiv.org/abs/2412.05524)。