新闻动态

破界·融合·创新——2025高等学校物理教学创新与发展研讨会擘画物理教育新蓝图

5月16日至19日,由《大学物理》期刊主办、山东理工大学物理与光电工程学院承办、高等教育出版社理科事业部物理分社协办的“2025高等学校物理教学创新与发展研讨会”在山东淄博圆满落幕。这场以“AI赋能教育,创新驱动未来”为主题的学术盛会,吸引了线上线下共计5万余人参与。会议通过3场高屋建瓴的特邀报告、23场前沿务实的大会报告,以及圆桌论坛、仪器展览等多元形式,全面展现了我国物理教育从“知识传授”向“能力锻造”跃迁的创新实践与未来蓝图。这场思想与技术的盛宴,不仅为物理教育高质量发展注入新动能,更以破界之姿,开启了智能时代育人模式的新篇章。

开幕式:守正拓新 数智育人

山东理工大学党委常委、副校长郭庆兵在开幕式致辞中表示,学校作为承办方,始终以物理学科为高质量发展核心支撑。他介绍,山东理工大学是理工结合的教学研究型大学,拥有国家一流本科专业25个、省部级科研奖项236项;物理与光电工程学院近五年承担国家级项目28项,发表SCI论文420余篇。他强调,新时代物理教育需以“创新与发展”回应教育强国战略,深化AI融合与学科交叉改革,并诚邀与会专家建言献策,呼吁全国同仁携手探索智能时代育人新路径,共绘物理教育高质量发展蓝图。

△山东理工大学党委常委、副校长郭庆兵致辞

教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会师范类专业工作委员会主任、大中物理教育衔接工作委员会副主任、《大学物理》期刊副主编宋峰教授在致辞中强调,物理教育需传承稷下学宫“百家争鸣”的创新精神。他回顾《大学物理》创刊四十余载历程,致敬赵凯华等老一辈学者的奠基贡献,肯定青年编委的蓬勃活力,指出期刊应以“守正拓新”回应AI变革。宋峰教授提出,物理教育需融合历史智慧与现代科技,以开放协作破除学科壁垒,以数智赋能重塑教学范式,在理论与实践交融中开拓“传承与创新并重”的新篇章,为科技强国夯实人才根基。

△教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会师范类专业工作委员会主任、大中物理教育衔接工作委员会副主任、

《大学物理》期刊副主编宋峰致辞

中国物理学会教学委员会副主任马世红教授在开幕式致辞中指出,物理教育需以“守正创新、数智融合”回应科技革命挑战。《大学物理》期刊四十年深耕教学改革,推动课程体系重构与教材建设,并强调AI技术应服务于“以人为本”的育人本质,通过虚拟仿真实验、个性化学习路径破解传统教学痛点。愿全国同仁凝聚共识,以跨学段协作、数智化实践锚定教育变革坐标,为科技强国注入源头活水,共同书写新时代物理教育的壮美篇章。

△中国物理学会教学委员会副主任马世红致辞

北京师范大学物理与天文学院党委书记梁颖教授在致辞中强调,物理教育是科技强国的基石,需以创新回应时代命题。她肯定了《大学物理》期刊四十年深耕教学革新,从经典教材到AI融合实践始终锚定前沿。北京师范大学物理与天文学院秉承“为党育人、为国育才”使命,依托“强师计划”“拔尖计划”输送千余名基层师资,构建“科研启蒙-学科交叉-创新实践”全链条育人模式。面对AI重塑教育生态的挑战,物理与天文学院愿与全国同仁深化合作,推动教材融入中国智慧、课堂践行育人初心,以数智赋能破解教学难题,共筑教育强国之基,书写高等物理教育新篇章。

△北京师范大学物理与天文学院党委书记梁颖致辞

△山东理工大学物理与光电工程学院院长孙玉萍主持开幕式

特邀报告:洞见未来,锚定教育变革风向标

会议特邀三位顶尖专家,以前瞻视角为物理教育注入思想强音。北京大学高原宁院士在《消失的反物质世界》特邀报告中提出“科研育人”新范式。他从宇宙正反物质不对称性切入,阐释萨哈罗夫三条件与CP破坏机制的核心作用,指出标准模型中CKM机制的局限,并强调LHCb实验对探索新物理的重要性。高原宁院士将高能物理与本科教学深度融合,设计“本科生参与大型强子对撞机数据分析”实践项目,引导学生从实验现象追问本质,培养科学直觉。他表示,将以CEPC等大科学装置建设为契机,贯通基础研究与工程实践,推动物理学范式革新,锚定“前沿驱动、实践赋能”的教育新方向。报告结尾引用刘慈欣观点,强调粒子物理对人类探索宇宙的意义,激励青年投身“解密量子宇宙”的科研征程。

△北京大学高原宁院士

北京大学曹庆宏教授在《AI时代的教材、教学和人才培养》报告中提出系统性改革方案。他主张以“动态知识图谱”重构教材体系,实现教学内容与科研前沿实时同步,并建议高校建立跨学科师资培训中心,培养兼具物理素养与AI开发能力的教师团队。他还提出“减法式”课程改革,精简冗余内容,增设AI与交叉学科课程,强化批判性思维与人文素养,培育既精通技术工具又坚守科学伦理的复合型人才,锚定技术驱动下的教学范式转型,推动人才培养从知识传授向能力锻造跃迁。

△北京大学曹庆宏

清华大学顾晨教授在报告中提出以“虚实融合、数据驱动、跨域协同”重塑物理实验教学范式。其主导研发的“NuSEP仿真实验系统”覆盖初中至诺奖级实验项目,通过AI技术实现实验过程可视化与智能分析,破解传统实验设备受限等痛点,并将产业需求融入教学案例,推动“知识链-创新链-产业链”深度融合。他强调教育需锚定“国际化、数智化、实践化”坐标,通过AI赋能打破资源壁垒,构建“理论建模-虚拟实验-工程实践”全链条育人生态,助力智能时代教育高质量发展。

△清华大学顾晨

大会报告:六大主题解码创新实践,全景扫描教学改革

23场大会报告聚焦“教学改革、技术赋能、育人生态”三大主线,从六大主题全景展现物理教育的创新实践。

AI+物理教学——技术赋能教育新范式

济南大学荣振宇提出“产学研三维协同”培养模式,以“翻转+对分”课堂激发学生主动性,设计光拍法测光速、高温超导测试等多项实验项目,推动理论向实践转化;并联合企业开发创新课题,相关成果被多所高校采用,入选教育部产学合作典型案例。

北京邮电大学张晓光在《偏振光学中的新概念:偏振表象》中,借鉴量子力学表象理论,系统构建x-y线偏振、圆偏振及椭圆偏振基,开发“偏振态可视化”教学工具,破解光纤通信中复杂光学现象的教学难点,并将相关成果融入实践教学,以技术革新驱动光学教育范式转型,助力AI时代复合型人才培养。

杭州师范大学李玉科团队首创“3+1+2”本硕贯通培养模式,以物理与信息技术双学科融合为核心,构建量子光学、计算物理等特色课程,联合中学共建实验教学基地。培养的复合型教师覆盖浙江省60%重点中学,相关模式入选教育部本硕一体培养试点,为破解学科交叉型人才短缺提供“杭师方案”。

北京理工大学李军刚以热学课程为试点,构建“小班研讨-科研实训-理工融合”创新体系,通过斯特林制冷机实验、输运系数推导等课题,将理论验证升级为科研导向实验,培养兼具统计思维与工程能力的拔尖人才,破解“天才”成长中理论与实践脱节难题。

△济南大学荣振宇 △北京邮电大学张晓光

△杭州师范大学李玉科 △北京理工大学李军刚

拔尖培养——破解“天才”成长密码

山东大学张鹏创新“专业课+科研训练”双轨模式,以课程论文答辩与动态评价驱动科教融合,指导学生累计发高质量论文多篇,获多项国家级奖项,破解拔尖人才“理论-实践”协同成长密码,为“天才”培养提供可复制的科研育人范式。

北京大学附属中学刘亮以“大中贯通”破解拔尖培养密码,构建“小学兴趣启蒙-中学创新实践-大学科研深潜”全链条体系。独创“真实科研场景+学科交叉融合”模式,以项目制学习锤炼科学思维与工程实践能力,为“天才”成长铺设从好奇心到科研突破的进阶路径。

△山东大学张鹏 △北京大学附属中学刘亮

实验教学革命——从验证到探索的跃迁

清华大学邢程亮团队在《稳态法测量导热系数实验的温度补偿优化》研究中,针对传统实验方法中因温度梯度分布不均导致的测量误差问题,提出系统性解决方案,并以“微创新”破解传统实验痛点,为物理实验教学提供了“高精度、强互动”的清华范式。

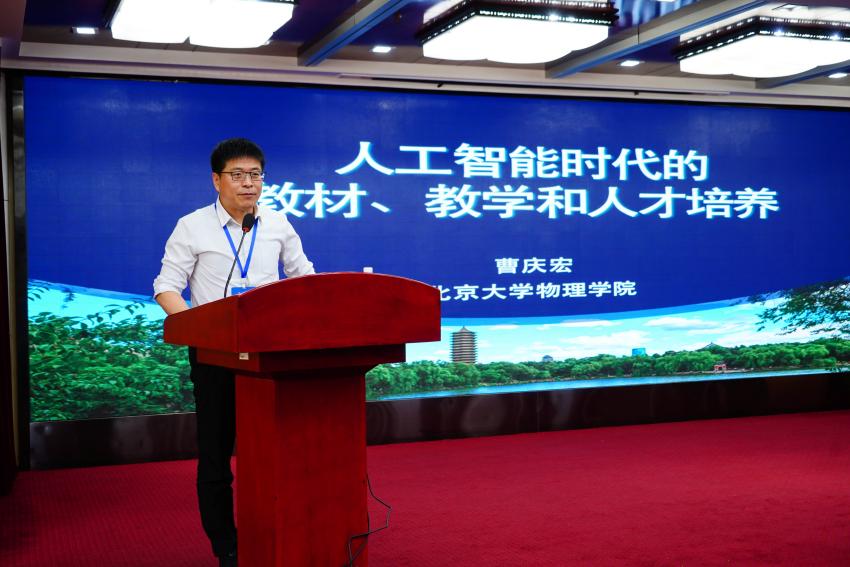

南昌大学邱慧斌在《非圆截面托卡马克等离子体离子非广延参数的高精度测量》中聚焦可控核聚变教学革新,首创“非圆截面等离子体非广延参数测量模型”,攻克拉长效应误差难题,以“问题驱动-数据反哺”重构实验教学链条,为聚变能研究培养兼具工程思维与创新能力的复合型人才。

华东师范大学吴媛在《量子物理本科实验教学》报告中,以“虚实结合、技术破壁”重构实验教学体系,自主研发单光子干涉仪及平衡零拍探测系统,通过“理论-实践-应用”链条,学生从被动验证转向主动探索,推动量子物理实验教学向“探索驱动”转型。

山东大学王春明团队在《大学物理演示实验教程》中,以“现象驱动、学科交叉”重构实验教学模式,将传统验证性实验升级为涵盖力学、热学、电磁学等五大领域的多个探索性项目。通过引入虚拟仿真、智能分析技术,推动实验教学从“步骤复现”向“问题探究”转型。

北京大学楼建玲在《核物理与粒子物理新教学实验的研发》中,以“数字化驱动、科研反哺”重塑实验教学体系。其团队将多个数字化仪等引入课堂,开发相关研究型实验,推动实验教学从验证性向探索性跃迁,为核物理人才培养提供“前沿牵引、实践赋能”的创新范式。

北京邮电大学屈贺如歌革新光栅衍射实验教学,将传统验证性实验升级为探索性课题。通过引导学生自主测量,以数据驱动重构实验链条,推动学生从仪器操作转向科学探究,培养工程思维与创新能力。

天津中德应用技术大学杨广武研制“百元级便携式楞次定律演示仪”,惠及全国多所乡村中学;开发的自测系统及磁阻尼测试仪入选全国实验教学优秀案例,助力偏远地区物理教育普惠化。

△清华大学邢程亮 △南昌大学邱慧斌

△华东师范大学吴媛 △山东大学王春明

△ 北京邮电大学屈贺如歌 △天津中德应用技术大学杨广武

△北京大学楼建玲

课程思政——科学与价值的双向奔赴

盐城工学院徐宁在《以“物”启智、以“理”润心》报告中,以课程思政为内核,构建“四融合”教学模式,将科学规律与家国情怀、工程案例与人生哲理深度结合。并通过物理现象揭示科学精神,以工程实践传递道德规范,开发的自测系统及教材,实现知识传授与价值引领的“双向奔赴”,为应用型高校思政育人提供实践范例。

楚雄师范学院吕树臣团队在《大学物理课程建设创新实践探索》中,以“科学精神筑基、思政价值铸魂”为核心理念,深入挖掘物理学史中的家国情怀与创新基因,开发“非定常流动特性”等研究型实验,推动学生从知识学习向价值认同跃迁,形成“课程承载思政、实践锤炼品格”的育人新范式。

△盐城工学院徐宁 △楚雄师范学院吕树臣

教学技术攻坚——小工具撬动大变革

西北大学刘志刚基于Mathematica开发"晶体电光效应模拟系统",通过锥光调制、交直流电压动态模拟精准呈现光强变化规律,结合电光效应科学史融入思政元素,提升实验预习效率,以低成本数字工具破解高精度实验教学难题,获全国实验教学案例特等奖。

东北师范大学王治海在《单摆的运动》教学中,创新融入数值计算工具,通过牛顿定律、转动定律多角度推导演化高阶修正,结合北斗导航原子钟案例贯通基础与前沿,以科学建模思维破解复杂动力学教学难点,推动拔尖人才培养从“知识传授”向“科研思维锻造”跃迁。

湖北大学舒崧创新开发量子力学显化教学工具,通过粒子运动可视化建模与理论结构动态演示,将抽象概念转化为直观图像。其团队构建虚拟仿真系统,破解传统教学难点,以“小工具”推动量子力学课堂向实践化、精准化转型,助力学生科学思维跃升。

北京十一学校黄禹然创新“稳态平板法”实验装置,其研发的低成本教具入选全国实验教学案例库,助力高校普及高精度热学实验,相关成果被国际期刊收录,为海洋工程热管理提供实践依据。

△西北大学刘志刚 △东北师范大学王治海

△湖北大学舒崧 △北京十一学校黄禹然

跨学段协同——贯通人才培养全链条

南京师范大学韩其成在《包含多方过程的Otto循环参数分析与讨论》报告中,以热力学经典模型为切入点,创新性地将范德瓦尔斯气体引入大学物理教学,为热机循环分析提供了更贴近工程实际的解决方案。并通过“理论-实践-应用”的全链条研究,不仅深化了多方过程的教学内涵,更为工程热物理人才培养提供了可复制的创新范式。

山东理工大学丁作伟推动校院两级协同机制,以教学竞赛为杠杆促进跨学段师资共育。通过“三段一线”培训体系与“四级名师培育”机制,贯通大中小学培养链路,构建“理论-实践-应用”全链条育人生态,为学科衔接与人才贯通培养提供系统化解决方案。

上海师范大学冯杰从电磁理论的教学改革切入,提出“重构课程框架,贯通大中教育断层”的创新路径,为跨学段协同育人提供了新思路,以“破界思维”推动课程体系重构,打通了从中学基础认知到大学高阶研究的培养链路,为物理教育的深度改革提供了思想火种。

厦门大学张武虹依托《科研启蒙》课程,构建“大中贯通”培养体系,衔接中学与大学教育,强化拔尖人才科研思维与创新能力。其独创“真实科研场景+学科交叉融合”模式,带领学生深入北大实验室开发课题,以项目制学习贯通理论探索与工程实践,为跨学段协同育人提供创新范式。

△南京师范大学韩其成 △山东理工大学丁作伟

△上海师范大学冯杰 △厦门大学张武虹

圆桌会议:协同发展,共谋新篇

在《大学物理》期刊编委会圆桌会议上,40余位编委及青年编委围绕期刊的发展深度研讨。会议充分在肯定期刊在引领教学改革、推动教材创新、培育青年学者等方面做出突出贡献的同时,直面当前的不足,进行反思与探讨。会议同步审议并通过本次大会奖项评选方案,编委们一致认为,此次评选不仅是对卓越贡献者的褒奖,更是对物理教育界“守正创新、薪火相传”精神的传承与弘扬,为期刊与学科发展注入强劲动能。

△《大学物理》期刊编委会

闭幕式:荟智擘新,启程未来

会议闭幕式由《大学物理》期刊主任、北京师范大学物理与天文学院副院长桑海波主持。她以“突破、共鸣、启程”三大关键词总结了本次会议成果,并表示,本次会议不仅是思想的碰撞,更是行动的起点,《大学物理》将以此次盛会为契机,进一步引领广大教师更新教育理念、创新教育模式,深化“数智融合、实践创新”改革,共筑物理教育高质量发展新生态,不断推进教育高质量内涵式发展,助力构建适应高发展阶段的高等教育新形态,为教育强国注入澎湃动能。

△《大学物理》期刊主任、北京师范大学物理与天文学院副院长桑海波主持闭幕式

随后,在庄重而热烈的氛围中,2025高等学校物理教学创新与发展研讨会颁奖仪式拉开帷幕。本次会议共颁发五类奖项,涵盖2022-2024年度优秀论文、高贡献作者、优秀审稿专家、优秀编委及优秀青年编委,并为赞助单位天津翼阳华睿科技有限公司授牌。每一份荣誉皆是教育的火种,照亮数智时代育人新路。颁奖环节在雷鸣般的掌声中落幕,为此次大会画上璀璨句点。

△闭幕式颁奖现场

教育的高质量发展,始于每一份对真理的追问,成于每一次对传统的突破。本次会议不仅是一场学术盛宴,更是一张面向未来的路线图——从AI赋能的虚拟实验到跨学段协同的育人生态,从课程思政的价值引领到期刊发展的学术护航,物理教育正以破界之姿,迈向“能力锻造”的新纪元。正如闭幕词所言:“今日的闭幕并非终点,而是新征程的起点。”让我们携淄博之行的智慧星火,以创新为帆,以使命为舵,共同书写智能时代物理教育的壮丽篇章。

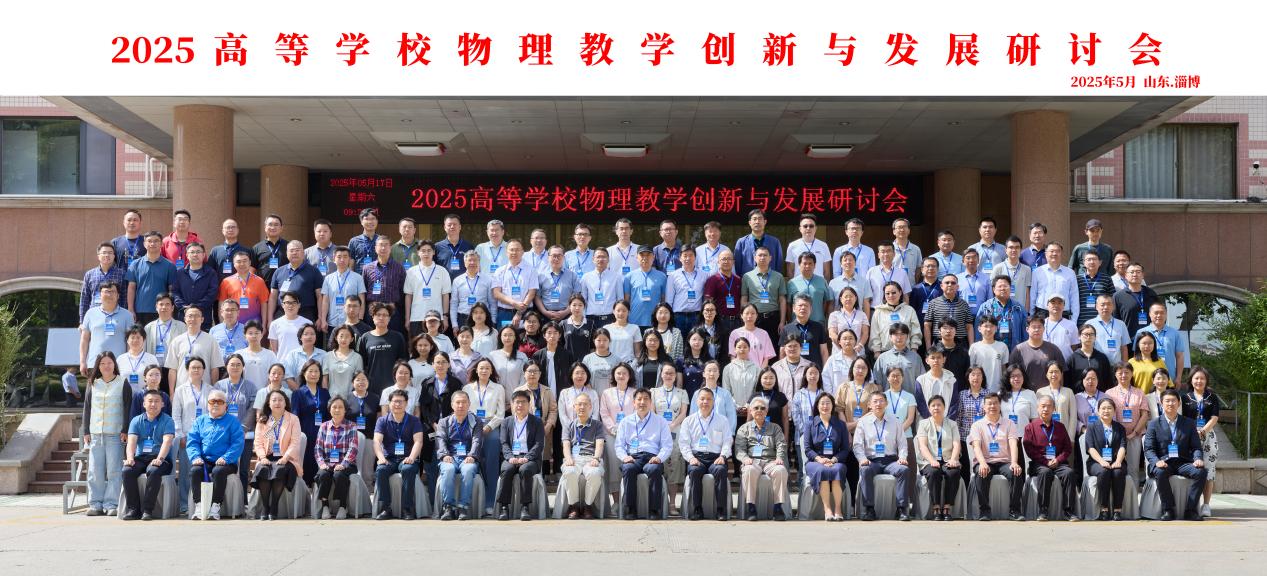

△与会人员合影留念