新闻动态

[成果]物理与天文学院江建勇副教授团队提出Cycle-DCN新方法实现低剂量PET图像高质量重建

近日,北京师范大学物理与天文学院江建勇副教授团队在低剂量PET图像去噪研究中取得重要突破,提出了一种新型循环约束对抗去噪卷积网络(Cycle-DCN),实现在大幅降低辐射剂量的同时,恢复出接近标准剂量的高质量PET图像。该成果发表于医学图像分析领域顶级期刊《Medical Image Analysis》(影响因子11.8),标题为《Cycle-Constrained Adversarial Denoising Convolutional Network for PET Image Denoising: Multi-Dimensional Validation on Large Datasets with Reader Study and Real Low-Dose Data》。

图1文章已被《Medical Image Analysis》正式收录并在线发布

PET(正电子发射计算机断层扫描)作为关键核医学分子影像技术,在肿瘤与神经系统疾病诊断及疗效评估中具有不可替代的作用。然而,其使用的放射性示踪剂带来的辐射风险不容忽视,尤其对儿童、青少年及孕期妇女等敏感人群构成潜在健康威胁。降低注射剂量虽可减少辐射暴露,却会显著增加图像噪声,影响图像质量与诊断准确性。

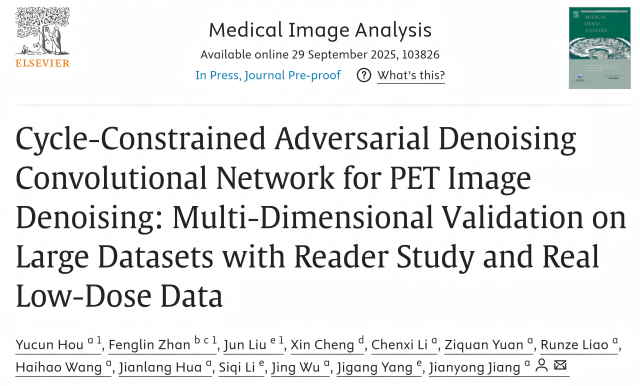

针对上述临床挑战,北师大研究团队提出创新性Cycle-DCN方法。该方法融合噪声预测器、双判别器与一致性网络,通过监督损失、对抗损失、循环一致性损失、身份损失及邻片结构相似性损失等多项损失函数的动态协同优化,在极低剂量条件下实现了PET图像的高保真复原。

图2 Cycle-DCN 模型结构图

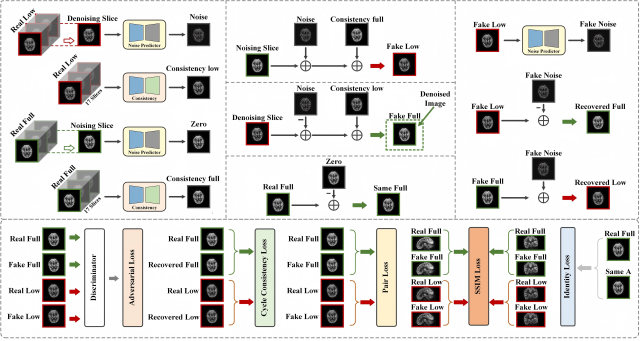

研究基于1224例脑部PET数据、50例全身连续床动扫描数据及245例儿科全身PET数据,开展了跨中心、跨设备、跨人群的系统性训练、测试与外部验证。结果显示,Cycle-DCN在三种低剂量水平下,将平均峰值信噪比(PSNR)、结构相似性指数(SSIM)和归一化均方根误差(NRMSE)分别提升高达56%、35%与71%,在有效抑制噪声的同时,显著保留了脑沟回结构、肿瘤形态与对比度等关键诊断信息。

图3三类PET图像数据以及模型恢复结果

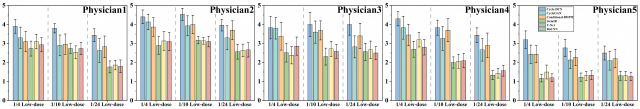

研究还邀请来自安徽省立医院、北京协和医院、中国医学科学院肿瘤医院、首都医科大学附属北京友谊医院、上海市肺科医院的资深核医学医师,对去噪图像开展双盲评价。结果显示,Cycle-DCN重建图像在视觉质量、边缘细节保留及整体临床适用性方面均获最高分,明显优于其他主流去噪模型。

图4核医学医师评分结果

该研究构建了覆盖多中心、多机型、多年龄段的大规模验证体系,体现了扎实的临床合作基础与模型的广泛适用性。北京友谊医院核医学科杨吉刚主任、安徽省立医院核医学科展凤麟主任为研究提供了关键数据支持;北京协和医院罗亚平主任团队、北京友谊医院杨吉刚主任团队、中国医学科学院肿瘤医院程欣医生、上海市肺科医院王强医生共同参与临床评估与验证工作,形成了多机构协同、医工交叉的创新科研模式。论文共同第一作者为北京师范大学物理与天文学院博士生侯禹存、安徽省立医院展凤麟副主任医师、北京友谊医院刘俊医师,通讯作者为江建勇副教授。

研究获国家自然科学基金、北京市科技新星计划及首都医科大学附属北京友谊医院种子计划项目资助。

目前,团队正推动该方法拓展至更多脏器类型与不同种类示踪剂的PET成像场景,并计划整合来自多家医疗中心的超万例数据,进一步优化模型性能,为低剂量PET技术的临床推广提供更可靠、普惠的技术支撑。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136184152500372X